L’habitat inclusif

Qu’est-ce que l’habitat inclusif ?

Une définition légale à l’article L281-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

« L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation et des conditions d’orientation vers les logements-foyers prévues à l’article L. 345-2-8 du présent code, et assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :

1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée. »

Les 6 caractéristiques principales de l’habitat inclusif

Il est partagé entre plusieurs personnes. Il peut s’agir uniquement de personnes âgées ou uniquement des personnes handicapées, mais une habitation réunissant les deux profils est possible. La cohabitation avec des individus valides ou entièrement autonomes est également envisageable. On peut alors parler d’habitat intergénérationnel quand des séniors vivent avec des jeunes ou des familles. Cependant, le modèle réunissant sous un même toit des personnes handicapées et valides est moins répandu, il n’a donc pas d’appellation spécifique.

Il est composé de parties communes et de parties individuelles. En effet, un habitat inclusif cherche le juste équilibre entre le « tout collectif » des ESMS et le « tout individuel » du logement ordinaire. Pour cela, il comprend toujours des parties individuelles garantissant aux habitants une vie privée et une certaine intimité, indispensables pour être épanoui au quotidien. A l’opposé, des parties sont réservées à la vie commune entre les habitants et font tout l’intérêt de cette forme d’habitat car c’est ici que les personnes y trouvent un espace de sociabilisation, d’entraide et d’animation. La composition de ces parties individuelles et communes peut être relativement différente d’un habitat à l’autre, en termes d’équipement et de superficie. Cela dépend en partie des modèles architecturaux qui sont également variés. En effet, un habitat inclusif peut prendre la forme d’une maison ou d’un appartement partagé. Il s’agit donc d’un logement classique avec des chambres individuelles simples, ainsi qu’une salle de bain, une cuisine et un salon qui sont communs. C’est alors similaire à une colocation. Un second modèle architectural est l’immeuble au sein duquel les appartements sont individuels et la vie commune s’organise dans un espace dédié, le plus souvent au rez-de-chaussée. Le troisième modèle est le lotissement réunissant plusieurs petites maisons individuelles, disposées autour ou à proximité, d’une salle dédiée à la vie collective. Ainsi, d’un modèle architectural à un autre, la partie individuelle peut être une simple chambre, ou une petite maison entièrement équipée. Idem pour la partie commune qui peut être une cuisine-salon, ou un bâtiment indépendant.

Il n’est pas médicalisé comme le sont les EHPAD. L’habitat inclusif est avant tout le domicile de la personne. C’est un réel « chez soi ». Il doit donner le sentiment d’un logement ordinaire tout en étant adapté à la perte d’autonomie, par des couloirs et portes plus larges ou la présence de barre d’appui, par exemple. Pour autant, il y a souvent un accompagnement par des auxiliaires de vie ou des aides à domicile. A la différence des ESMS, les locataires sont chez eux et des professionnels extérieurs y interviennent, de manière plus ou moins régulière selon les besoins.

Il est inséré dans la vie locale et ouvert vers l’extérieur. Pour favoriser l’autonomie des personnes, il faut qu’elles soient stimulées par la sociabilisation au sein de l’habitat inclusif mais pas uniquement, c’est pourquoi les interactions avec le voisinage sont encouragées. Également, les services de proximité de la ville doivent être accessibles facilement. L’insertion dans la vie locale sert à conserver le mieux possible une « vie normale ».

Une grande liberté régit la vie en habitat inclusif. En effet, y entrer est le fruit du libre choix de la personne concernée et non d’une orientation par une structure telle que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), comme cela peut être le cas pour certains ESMS. De même pour la sortie, il n’est pas possible d’expulser l’habitant, car il est avant tout chez lui et peut partir quand il le décide. Il est également libre de participer ou non aux activités collectives et de bénéficier d’accompagnements.

Un projet de vie sociale et partagée (PVSP) doit présenter l’organisation de la vie collective au sein de l’habitat inclusif. Il doit être formalisé dans un document dont l’appellation en interne peut varier, et doit être signé par tous les habitants. Il est parfois également signé par les intervenants, les porteurs et animateurs d’habitat inclusif. Les besoins et les envies des habitants évoluant, le PVSP est régulièrement mis à jour, toujours en concertation avec les premiers concernés.

Historique du développement de l’habitat inclusif

Comme le rappelle Ariane VIENNEY, vice-présidente du Mouvement pour l’accompagnement et l’insertion sociale et directrice du Service habitat de l’AFASER, l’habitat inclusif n’est pas soudainement et miraculeusement apparue avec la loi ELAN de 2018. Depuis la fin des années 1970, il existe des projets de vies partagées au sein d’un même logement adapté à la dépendance. Les pouvoirs publics ne sont pas venus révolutionner le secteur mais simplement encadrer par des textes juridiques une pratique qui s’était développée depuis plusieurs décennies. Les premiers habitats de ce type étaient dédiés aux personnes handicapées, ensuite le modèle a été pensé pour les séniors. La France n’est d’ailleurs pas pionnière dans le domaine, l’inspiration vient des pays du nord de l’Europe.

En France, l’idée d’habitat intermédiaire va commencer à gagner du terrain dans les années 2010. En 2014, le rapport Zéro sans solution, dont le principal auteur est Denis PIVETEAU, amène l’idée selon laquelle les établissements spécialisés pour personnes handicapées ne sont pas la solution idéale et que plus il sera permis à ce public de vivre dans des conditions proches de la vie ordinaire, mieux ces individus seront épanouis.

Les Conférences nationales du handicap de 2014 et 2016 vont également insister sur le besoin de développer une offre de logements adaptés.

La Direction Générale de la Cohésion Sociale a commandé une étude au cabinet Oxalis qui a vu le jour en 2015. Elle présentait un état des lieux de l’offre d’habitat alternatif au logement ordinaire et au logement en institution destiné aux personnes âgées ou handicapées. Cette étude sera pionnière dans le secteur et ses conclusions influenceront le contenu de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui va faciliter le développement de l’offre de logement adapté.

Ensuite, en décembre 2016 ont eu lieu les Journées de l’habitat partagé et accompagné qui ont réuni des porteurs de projet de toute la France. Elles ont permis de faire valoir la réelle efficacité de ces modes d’habitat, dont l’offre était alors très diversifiée. Les blocages principaux rencontrés par les porteurs de projet ont été identifiés afin d’envisager des solutions, facilitées par l’entraide qui va se concrétiser en 2017 par la création du Réseau HAbitat Partagé et Accompagné (Réseau HAPA). Association de référence dans le secteur à l’échelle nationale, il réunit aujourd’hui 140 adhérents représentant près de 250 habitats accompagnés, partagés et insérés dans la vie locale, existants ou en projets.

Un autre évènement marquant est la Conférence interministérielle du handicap du 2 décembre 2016 qui adoptera la première « démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif ». Une des recommandations de cette démarche se concrétise dès 2017 par la signature d’une convention entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat.

Le 7 juin 2017, le gouvernement s’est également engagé à « favoriser le développement des habitats inclusifs en levant les obstacles administratifs ».

Ensuite, en 2018, la loi ELAN vient définir l’habitat inclusif et en 2020 le rapport Demain, Je pourrai choisir d’habiter avec vous ! rédigé par Denis PIVETEAU et Jacques WOLFROM jouera également un rôle très important. A la suite de ce rapport, un plan d’action interministériel pour le déploiement d’habitats inclusifs sera mis en place par la Direction générale de la cohésion sociale, la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, et la CNSA. Ce plan se concrétise principalement par la création de l’aide à la vie partagée, financée par la CNSA et les conseils départementaux. Initialement 60 départements s’étaient engagés dans une programmation pluriannuelle, permettant de soutenir financièrement le volet animation de projet d’habitat inclusif sur leur territoire. Au 31 décembre 2022, fin de la phase de lancement de l’aide à la vie partagée, c’est finalement 95 départements qui se sont engagés dans cette démarche, il s’agit donc d’une réussite, justifiant la pérennisation du modèle par l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Lors de cette première phase, 1 885 habitats inclusifs étaient conventionnés avec leur département et la CNSA, dans le cadre de l’aide à la vie partagée et 18 070 personnes âgées et handicapées en ont bénéficié.

Ces dernières années, nous assistons donc à un réel développement de l’habitat inclusif soutenu par les pouvoirs publics. Leur nombre est passé de 658 en 2021 à 2 283 en 2024, selon la CNSA. En surface l’extension de ce secteur est donc une réussite, cependant, sur le terrain, les porteurs de projets font encore face à de nombreux problèmes.

Le travail de l’association LE-CENTRE autour de l’habitat inclusif

C’est en découvrant un secteur de l’habitat inclusif encore peu structuré que l’association LE-CENTRE a décidé de s’y intéresser. La première étape de notre travail consistait à recenser l’ensemble des habitats inclusifs existants ou en projet, sur le département de la Vienne. Ce recensement a ensuite été illustré par une cartographie.

La seconde étape était la réalisation d’une analyse plus précise de l’état du secteur de l’habitat inclusif, toujours dans la Vienne. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs entretiens avec différents porteurs de projet et animateurs de vie sociale et partagée, afin de mieux connaître les caractéristiques de leur projet et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Recensement de l’habitat inclusif dans la Vienne

Le tableau de recensement de l’habitat inclusif dans la Vienne est disponible ci-dessous au format PDF.

Cartographie de l’habitat inclusif dans la Vienne

Analyse de l’état du secteur de l’habitat inclusif dans le département de la Vienne

Demi-journée d’étude sur l’habitat inclusif

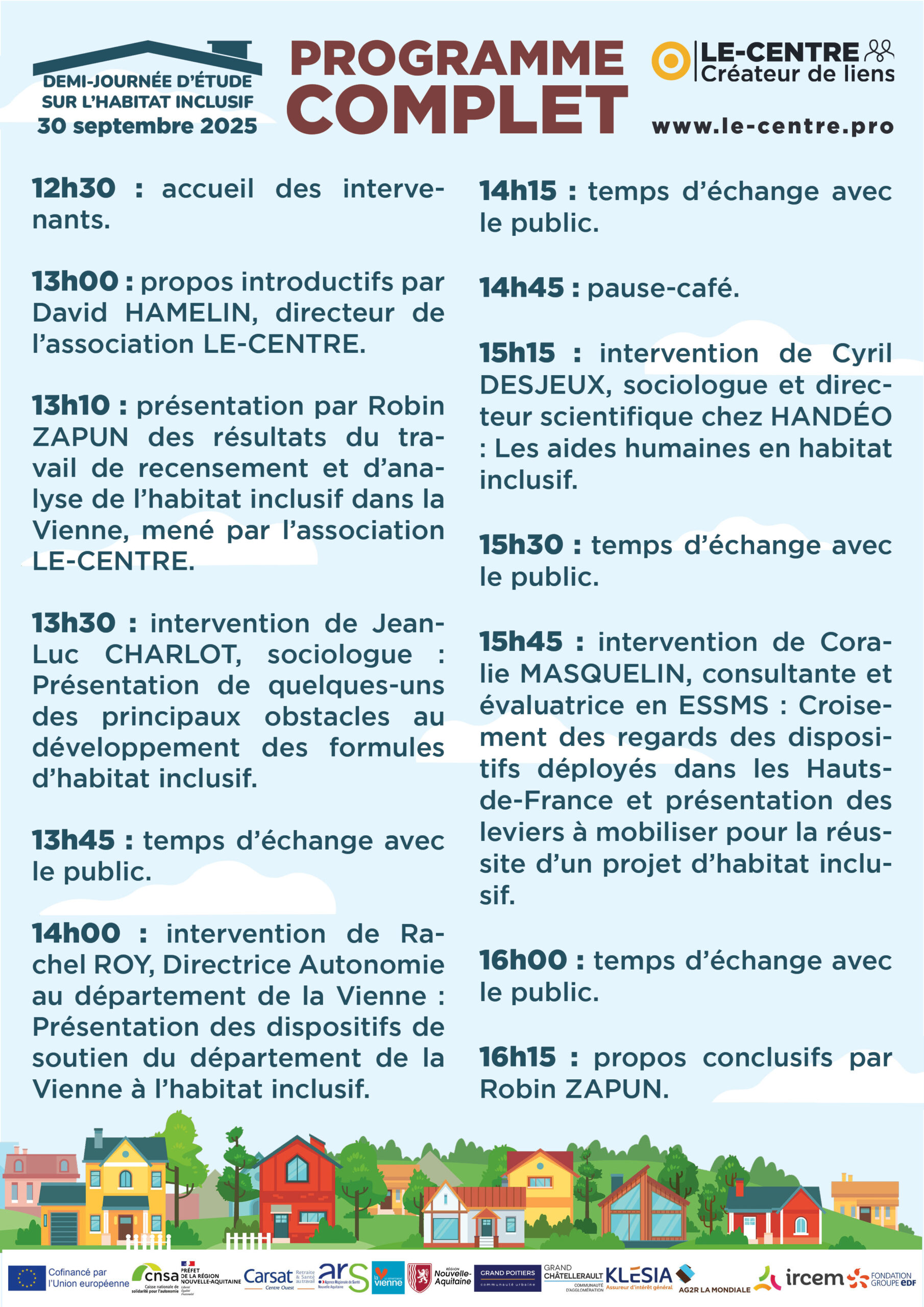

Le 30 septembre 2025, l’association LE-CENTRE a organisé une demi-journée d’étude sur l’habitat inclusif dans la Vienne. Cet événement a été l’occasion pour les acteurs du secteur de se réunir et d’échanger, ainsi que d’assister aux présentations de différents intervenants travaillant sur le sujet de l’habitat inclusif.